[PR] 当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。

単気筒の鼓動はまだ掌に残り、BAJACOは静かに息をひそめている。

佐渡の空は浅い青、潮と雨の匂いがテントの口元にたまる。

柵に預けた相棒と、角の一杯、そして海へ放つ一投。

「単気筒の衝動|XLR250BAJAと私の物語」

第十七話:柵の助け、一杯、そして一投

風が幕を叩く音が、テントの外で層をつくっていた。光はまだ浅く、雲の隙間に短い青がのぞく。私はエンジンの余熱が残るBAJACOの脇に立ち、胸の奥の呼吸をひとつ整える。

「今日、一日ありがとう」と心の中で言い、キルスイッチを親指でそっと落とす。鼓動が一枚はがれる。シートを軽く叩いて「おやすみ」。突然の暴風雨に負けないよう、サイドスタンド側から野営場の柵へ、バンドを引いて一度、もう一度。風下を読み直し、ベルトの締まりを指の腹で確かめる。金属は冷たく、手袋の内側に湿りが戻る。

テントへ戻る。前室のロープに濡れたTシャツ、ズブズブになった靴下。滴が土に落ちる間を見計らって、洗った手でファスナーを上げ下げする。入口わきでは、角瓶がころりと転がっている。栓を開ける前から、喉の奥が半歩だけ温まる気がして照れる。少しだけ口を湿らせ、空を仰ぐ。青はまだ短いが、さっきより深い。

竿を持つ。郵便局と湯の建物の前で立ち寄った釣具屋で手に入れたオキアミを、指先に移す。塩の気配が指の隙に残る。テトラの上、靴底のゴムがざらりと鳴る。浮力のない自信がふわりと膨らむのは、角を一杯やったせいだろう。ここで負けると、誰にも迷惑はかからない。だからこそ、少しだけ真顔になる。

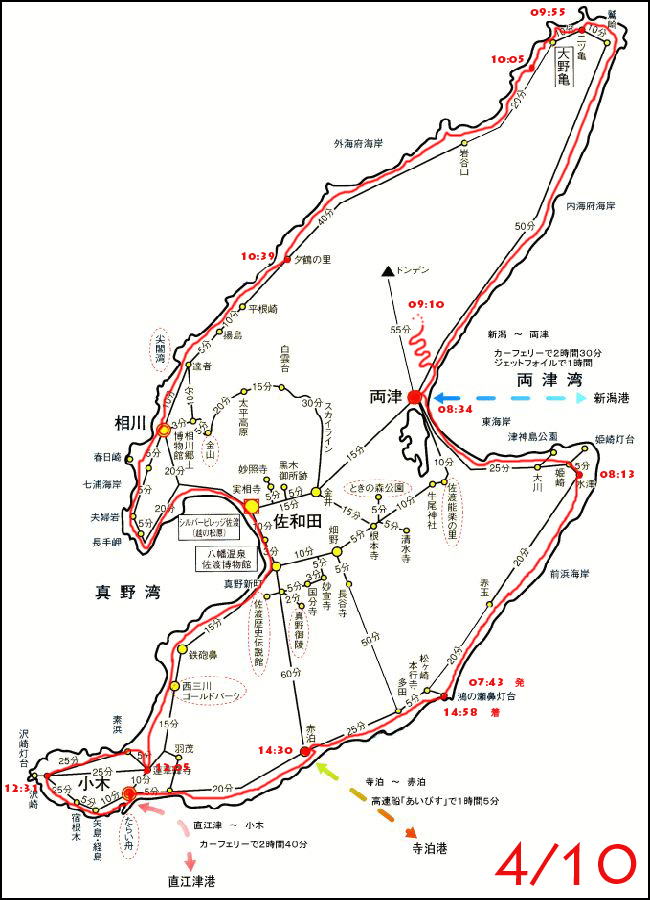

四月十日、二日目。時計は十四時五十八分。波はときどき白く欠け、風はまだ長い。仕掛けをそっと送り出し、リールのドラグを半歩だけ緩める。オキアミの匂いが鼻に立ち、海の匂いの底と重なる。遠くで子どもが何かを叫んだ気がしたが、風が連れていってしまった。私は肩の力を抜き、息をひとつ落とす。

BAJACOのほうを振り向く。柵に寄りかかる姿は少し窮屈で、でも頼もしい。彼女が「早く帰ってこい」とは言わない。ただ、そこにいる。私は竿先のわずかな震えに目を寄せ、体の芯を海の呼吸に合わせる。

糸鳴りが一度だけ細く伸びて、波の音が、静かに遠のいていく。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

fukumomo3_photo

コメント